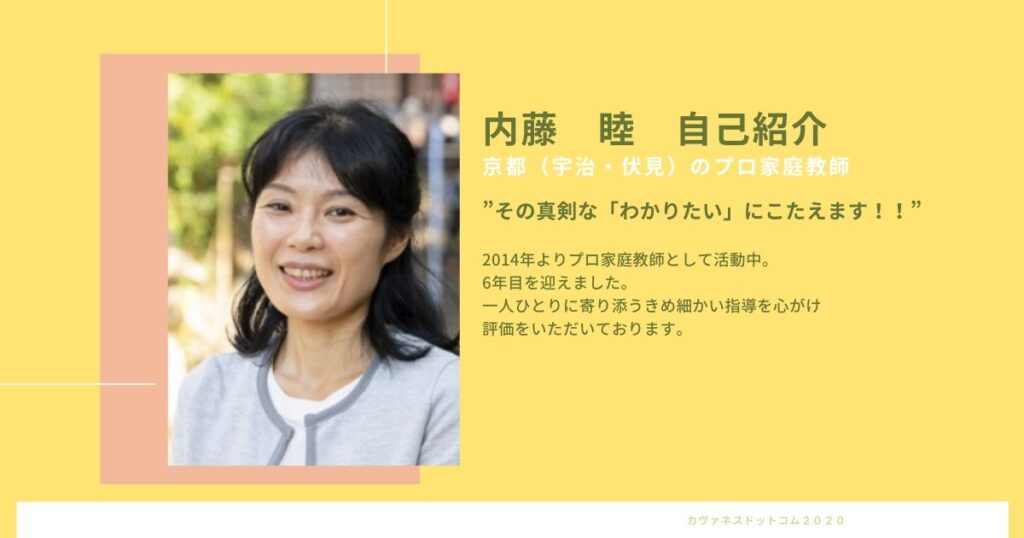

こんにちは。京都(宇治・伏見)のプロ家庭教師 内藤 睦です。

ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。

私の自己紹介はこちらから☟クリックして頂くと詳細に続きます。

今回は、勉強をやる上で大切な「やる気」について思うことを書きます。

やる気ってどうやったら出るの?

以前、受験を控えた生徒さんの保護者の方から

「うちの子、受験勉強のやる気が起きないんです。

どうやったらやる気が出ますか?」と相談されたことがあります。

その時、アドバイスをしつつ、いろいろ考えました。

受験を半年、数か月後に控えた時期は、

これまでの学習範囲を復習して、覚えていないところを補強したり、

できていない問題をやり直したり、

過去問を解いたりと、「やらねばならないこと」だらけです。

その状況でもやる気が出ない場合、

「やる気を引き出す」ってめちゃくちゃ難しいです。

もちろん、やる気を引き出すことも、家庭教師の仕事の一つだと思います。

やる気を引き出すには、基本的には

・おもしろそうな感じを出して興味をひく

・思いっきりほめる

・ちょっとした努力で結果が出るようなことをする

といったことを織り交ぜます。

その結果、やる気が出るから結果が出る。結果が出るからやる気もアップする。

というプラスのスパイラルに入るととてもよいです。

そもそもやる気って何?

あらためて考えると、やる気って、意欲やエネルギーのことだと思います。

元々、小さい子には「やる気」というエネルギーが必ず備わっています。

だからいっぱい体を動かしたり、食べたり、大人のマネをしたり。

ハイハイから立って、歩くようになり、言葉をたくさん覚えてしゃべれるようになる。

意味のないところでジャンプしたりスキップしたりするのも

エネルギーがあって、

「何かしたい」と思っているからでしょう。

とはいえ、そのエネルギーをいわゆる

「『将来的に見て意味がある』と思える方向に上手に使う気になる」のが、

大人の言うところの「やる気」なんだと思います。

どんなにエネルギーを注いで何かに取り組んでも、

それが「やってもムダ、やり続けてもムダ」に見えることなら、

勉強など、将来的に見て意味があると思える方向にエネルギーを使わないなら、

「やる気がない」と判断されやすいのだと思います。

ただ、誰にとっても必要な最低限の知識や常識、人間性を

身につけることを除いたら「将来的に見て意味があると思える方向」って

人によって違いますよね。

たとえば

「試験勉強の途中で気が散って、ノートの端にイラストを落書きしちゃった」

という子の話を聞くと、

「落書き=意味があるように思えない

=勉強のやる気がない(勉強に集中していない)

=やる気がない」

と感じますが、

有名なマンガ家さんが

「勉強が嫌いで、授業中はいつもノートにイラストを描いていた。

テスト用紙にマンガを描いたこともある」なんて話したら、

「このマンガ家さんは、本当に絵を描くのが好きだったんだな。

やる気が勉強とは違うところにあったんだな」

と思うでしょう。

ただし、

「結果的にマンガ家になった人が、ノートやテスト用紙にマンガを描いていた」

のであって、

マンガ家になるために、テストの時にマンガを描いたわけではないでしょうから、

そのやる気が将来役立つのかどうかは、判断が難しいところです。

やる気というより、どんな時でも好きなこと・やりたいことを

やっているというようにも思えます。

こればかりは、周囲の大人も本人も、やる気を持ってやっていることが

将来的に役立つかどうかは(その時点では)わからないのですから。

で、それが役立つかどうかわからないと、その子が

ゲームや部活や友達との遊びなど、他のことをいっぱいやっていても

周囲の大人は、とりあえず将来やっておいて困らない、

つぶしの利く勉強にやる気を持ってほしい、と思うわけです。

そこが難しいところですね。

勉強とかやるべきことをやりつつ、他のことをやっているのなら

多分「やる気がある」とみなされるのでしょう。

でも、一日24時間、100%意味があることにエネルギーを注ぐことは

難しいでしょう。そんな人がいたら、

なんだかもう人間というよりロボットに近い気もします。

やる気を出すために有効な本

ちなみに、やる気を出すために良さそうな本を見つけました。

「先生は教えてくれない! クレヨンしんちゃんの 「やる気」がどんどん出てくる方法」

ビジネスマンの自己啓発ものに「やる気を高める」「モチベーションを高める」

といったテーマの本やコンテンツがいろいろありますが、

子どものやる気を上げたい!という場合は、

多くの場合は子どものやる気をアップしたいと考えている親が自分で読んで

子どもに対して試したり、一緒に実践したりするものでしょう。

でもこの本には、子どもが読みたくなる、実践したくなるしかけがいろいろあります。

クレヨンしんちゃんが主人公で

見開き右側が平易な文章、左側がクレヨンしんちゃんのマンガに

なっていて、とても読みやすいです。

しかもマンガの内容は、しんちゃんのテイストをキープしつつポジティブで、

何かのチャレンジがうまくいく感じのストーリーになっています。

ホント今ってすごいですよね。

親はついつい子どもに「勉強やりなさい!」「やることやって!」と

言いたくなりますが、こういう本があると、親の代弁をしてくれます。

この本のタイトルは、「やる気」がどんどん出てくる方法とありますが

要は

・エネルギーを出す方法

・何かを継続する気になる方法

・未来に向かって目標を立てて進んでいく方法

という点で参考になります。

たぶんこの本が一番効果的なのは、

小学校低学年くらいの、文字を読むのに

抵抗感がなくて学習マンガに興味がある、まだそこまで

毎日やるべきことで埋め尽くされていない環境にいる子です。

これから難しくなっていく勉強、受験のための勉強などを

「ちょっと頑張ってみようかな」と思えて

ゲームや動画といった楽しいばかりでない、

ちょっと大変なこともあるけど達成感が得られて成長できることに向かっていく

エネルギーやモチベーションになっていくのではないかと思います。

ちょっと勉強で疲れた小学校高学年以降の子でも興味を持てば大丈夫でしょう。

Amazonの書評では、意外に大人から「読んで良かった」といった

コメントが書かれています。

とはいうものの、この本、そもそもやる気のない子が読むのかな?

低学年のお子さんなら、読み聞かせするのもありかもしれません。

親がこれを読んで、親も何か目標を決めて、一緒に何かを頑張るのがいいかも?

という結論に至りました。

やる気を出すことはそもそも簡単でないから深い

ちなみに、私の子ども達が通っていた保育園の

園長先生が深い言葉をおっしゃっていました。

「やる気だけは教えることはできない」と。

これはものすごい深い言葉だなあと思います。

その保育園は、小さいうちから運動遊びや工作など、

いろんなことにチャレンジさせてくれるところでした。

小さいうちから竹馬など、すぐにうまくできないことにも

たくさんチャレンジさせました。

失敗したり、他の子が先にできるようになったり、

上手くいかないこともたくさんあったと思います。

それでも前向きに頑張る子が多くて、

目立って嫌がる子どもなど見なかった気がします。

意欲をうまく引き出しているのでしょうね。

ちなみに、何か理由があってやる気がない場合、引き出すのは難しいかもしれません。

心身がお疲れだったり不調がある場合や

「どうせやってもできない」といった自己肯定感の低さがある場合などは

まずは心身を健康にすることが先な気がします。

というわけで、

一般的な「勉強に向かうやる気を出す」のは

本人がそこに向かうことを心から納得していて

でもどうしてもスマホとかゲームとか他のことに気が散ってしまう、

といった場合に

有効なのではないでしょうか。

やる気があることは、勉強や将来を有利にするだけでなく、

きっと充実して楽しい毎日を送るために大切なはず。

教育に携わる者として、できることとできないことがあると思いながらも

それでもやはりその子と保護者が将来「やっといてよかった」と

思えるようなことをしていきたい。

私の勉強もまだまだ続きます。

いかがでしたか?

やる気が出そうな具体的な勉強方法など、家庭教師としての秘策がありますので

気になる方は一度ご相談ください!

お問い合わせ

☏電話でのお問い合わせ、

ご質問・ご相談はこちら

TEL.080-9895-5442

受付時間 / 9:30 – 21:00

※出られない場合は、折り返しお電話いたします

✉メールでのお問い合わせも受け付けています。